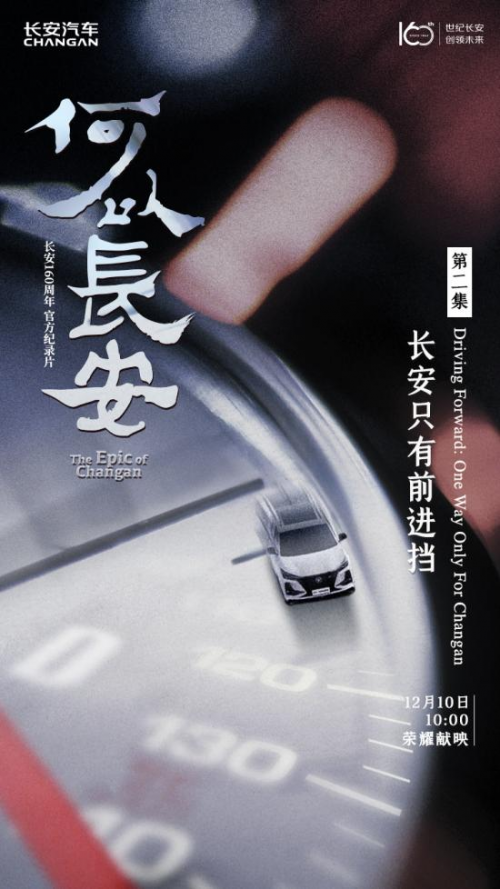

回望长安160年的企业发展史,历经一次次探索,实现一次次革新,这正是一家民族汽车品牌的引领者,锐意矍铄、生生不息的源动力。长安160周年官方纪录片,第二集《长安只有前进挡》今日正式上线,讲述了长安跨越百年的发展历程中,如何从军品向民品生产转型,再到汽车领域的深耕不止。

(第二集海报《长安只有前进挡》)

生产转型的序幕浪潮 自我革新的坚定之路

长安在历史洪流中完成着自我革新,也为中国汽车工业开道,步履不停。为积极相应“军转民”号召,长安做了无数尝试。从军品向民品转型,长安人又一次承担起先锋责任,只要在国家重大的建设战略中,总能看到长安人伫立的身影,与时代发展互为支撑,与国家和民族企业同呼吸、共命运。

不知从什么时候起,长安厂里的墙上、黑板上,频繁出现了一句“恼人”的标语“找米下锅”。这句“找米下锅”的标语,刺激着长安厂的技术干部陈久长:“当时的历史背景,提出‘军转民’,企业自己解决自己的生存问题,自己找饭吃。”对一个职工超万人的企业来说,这谈何容易。当时长安唯一的出路,就是走出去。

(长安积极响应“军转民”号召)

技贸合作毫厘之争 创新创业再谋新篇

1981年,长安派出两位考察代表参加广交会,在回宾馆的路上,二位的目光被一辆日本铃木生产的微型汽车牢牢吸引,这一见识,让长安正式开启了汽车强国之路,并成为军转民的成功典范。长安汽车集团党群办主任江爱群回忆:“当时的领导就敏锐地捕捉到,这是中国改革开放过后未来的一个趋势。”长安厂迅速决定购回两台铃木进行拆解分析,这台轻巧的车,让长安人下定决心,要把“军”字的“平宝盖”去掉——要造车!长安很快联系上了铃木想要合作,但日方却提出需要准确说出汽车零部件名字的要求,这让长安人意识到中国汽车想要发展必须要克服技术难关。

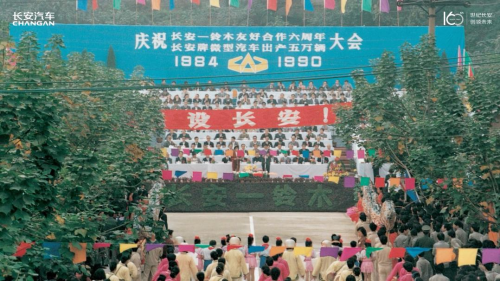

复原过程可谓异常艰辛,陈久长、张永忠、王邦本三位长安人在采访中这样描述当时的情景:“一毫米一毫米打这个坐标,把这个坐标尺寸测出来,剖面都搞了几百个。”“那箱箱(箱子)都是基本上百箱。大箱又装小箱那种,说句老实话,我们只有对风扇特别熟悉。”长安人用毫厘之争、分秒必争,在近一年后让二次谈判的日方代表见到两辆仿制的样车时刮目相看。1984年,长安和铃木公司正式签订协议,由此走上了技贸合作之路,长安的第一次创新创业的大幕也就此拉开。

(长安牌微型汽车出场五万辆庆祝大会)

战略转型迈出新脚步 以我为主自主开发

凭借技贸合作,长安把饭碗捧在了自己手里。长安微车,一时风行大江南北。在长达十年的时间里,长安一路高歌猛进。但沸腾的市场并不知道,此时长安内部却悄然按下暂停键,技术壁垒正在刺激着长安人自主意识的觉醒:“在合资合作的过程中,不断思考自己的未来、命运究竟在哪里,所以毅然决然的选择,自己的命运要自己掌握,不论是失败还是成功,都要往前冲,没有别的选择。”长安汽车董事长朱华荣如是说。

要把握自己的命运,又谈何容易?2001年,中国入世,长安汽车也开启了第二次转型之路——自主造车。入世后汽车关税的降低,刺激了中国人的汽车梦。长安瞄准了这个战略机遇期,从技贸合作走向以我为主、自主开发。之后的20多年间,长安汽车紧跟时代潮流,一跃成为中国汽车品牌的头部企业。

(长安与铃木的合作影像画面)

不论是军转民的艰苦摸索,还是技贸合作的觉醒转变,又或是发展战略支撑的以我为主,长安经历着时代的变迁,也推进着国家的进步。未来,长安会继续为振兴民族企业所不断努力,紧握前进挡加速向前。